빼앗긴 들에도 봄은 오는가

작성자 정보

- 작성일

-

조회

777

777 - 작성자 관리자

컨텐츠 정보

본문

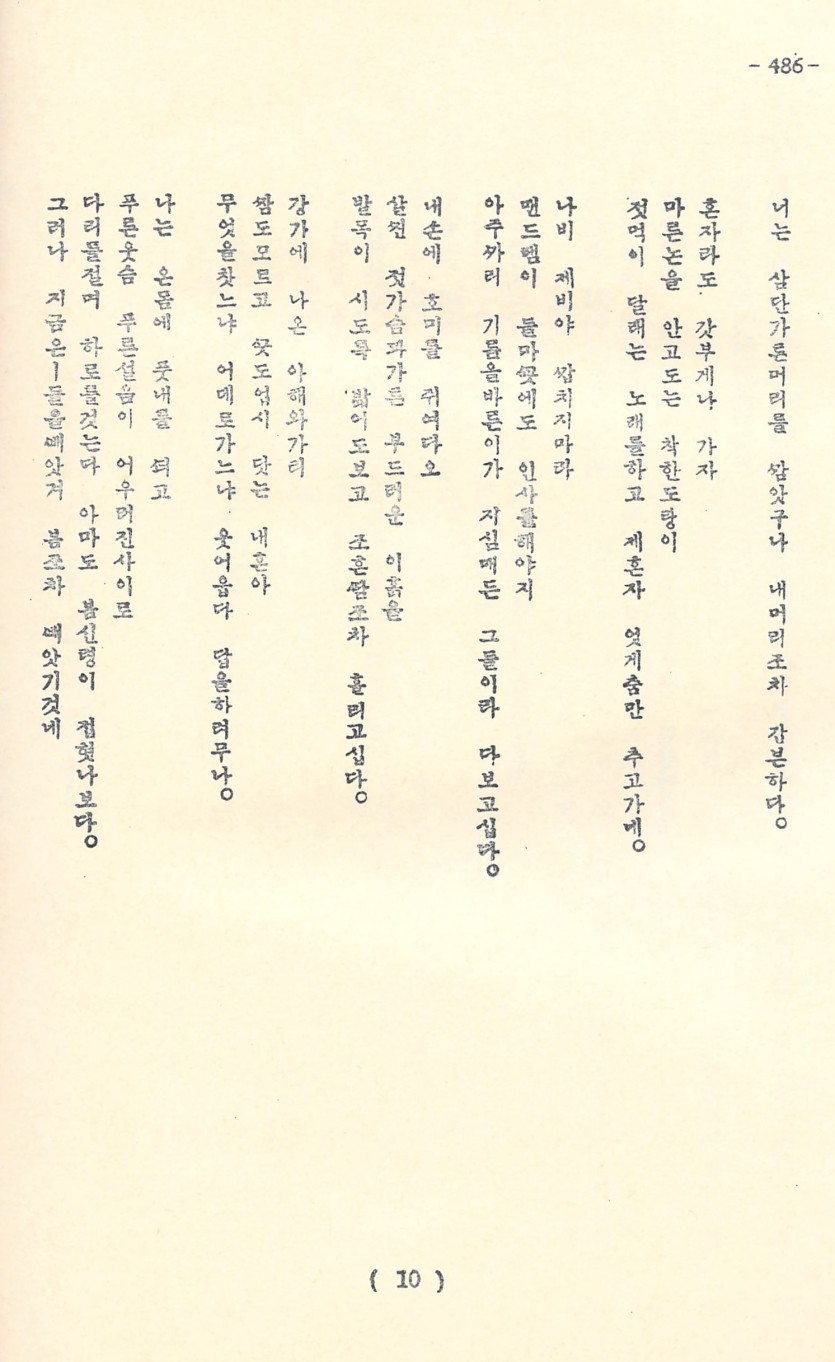

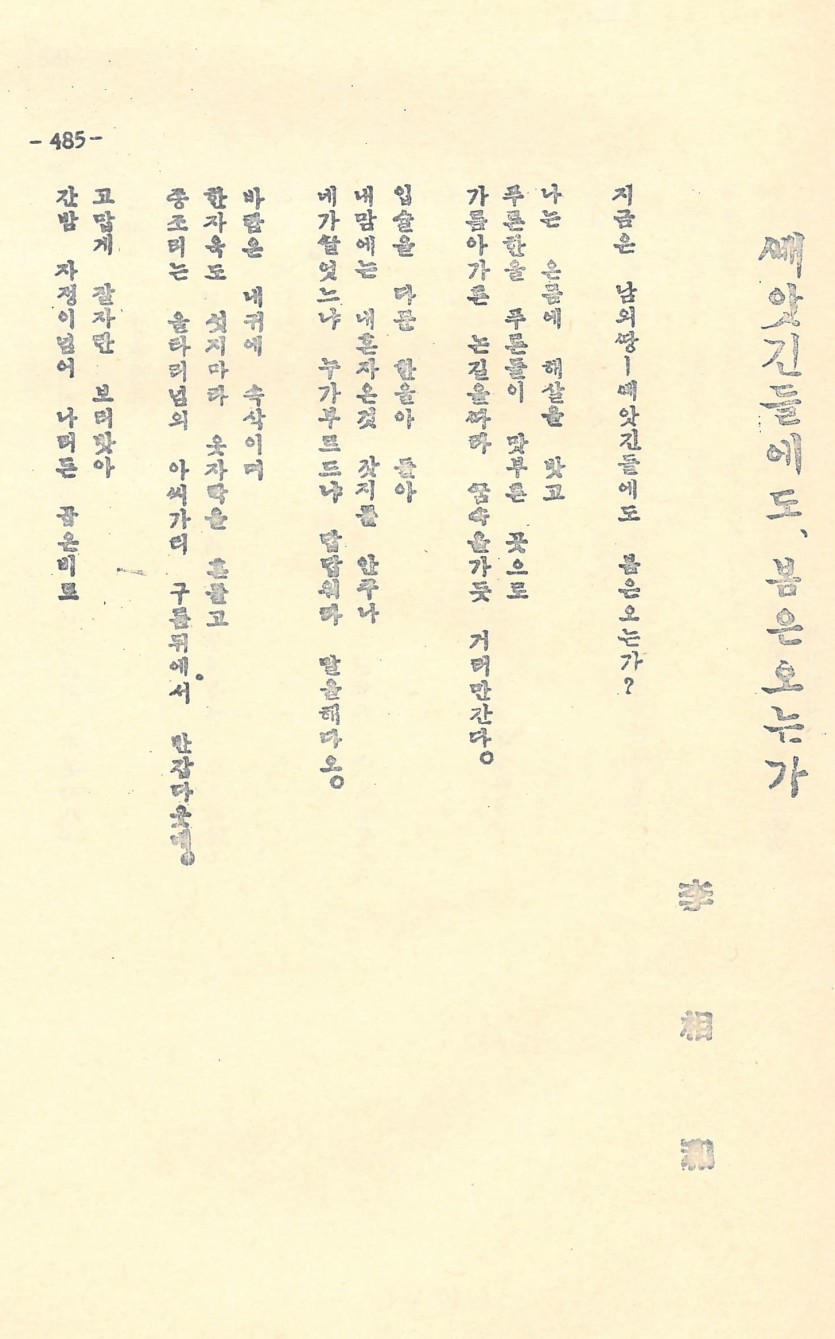

「ᄲᅢ앗긴 들에도, 봄은 오는가」 (『개벽』, 70호, 1926년 6월호) |

|

빼앗긴 들에도 봄은 오는가

- 이 상 화

지금은 남의 땅 ― 빼앗긴 들에도 봄은 오는가?

나는 온몸에 햇살을 받고

푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로

가르마 같은 논길을 따라 꿈속을 가듯 걸어만 간다.

입술을 다문 하늘아 들아

내 맘에는 나 혼자 온 것 같지를 않구나

네가 끌었느냐 누가 부르더냐 답답어라 말을 해다오.

바람은 내 귀에 속삭이며

한 자국도 섰지 마라 옷자락을 흔들고

종다리는 울타리 너머에 아씨같이 구름 뒤에서 반갑다 웃네.

고맙게 잘 자란 보리밭아

간밤 자정이 넘어 내리던 고운 비로

너는 삼단 같은 머리를 감았구나 내 머리조차 가뿐하다.

혼자라도 가쁜하게나 가자

마른 논을 안고 도는 착한 도랑이

젖먹이 달래는 노래를 하고 제 혼자 어깨춤만 추고 가네.

나비 제비야 깝치지 마라

맨드라미 들마꽃에도 인사를 해야지

아주까리 기름을 바른 이가 지심매던 그들이라 다 보고 싶다.

내 손에 호미를 쥐어 다오

살찐 젖가슴 같은 부드러운 이 흙을

발목이 시도록 밟아도 보고 좋은 땀조차 흘리고 싶다.

강가에 나온 아이와 같이

짬도 모르고 끝도 없이 닫는 내 혼아

무엇을 찾느냐 어디로 가느냐 우스웁다 답을 하려무나.

나는 온몸에 풋내를 띠고

푸른 웃음 푸른 설움이 어우러진 사이로

다리를 절며 하루를 걷는다 아마도 봄 신령이 지폈나 보다.

그러나 지금은 ― 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네.

일제 강점기 식민체제에 저항한 우리 문학작품을 생각하면, 어떤 작품들이 떠오를까. 아마 「빼앗긴 들에도 봄은 오는가」(1926년)가 그 첫머리에 오지 않을까. 그만큼 이 작품은 이미 ‘저항시’의 표본이 되었다. 그런 까닭에 이 작품을 읽는 방식도 망국의 아픔과 일제의 식민지배에 대한 ‘저항’에 초점이 놓이는 것이 전혀 부자연스럽지 않다.

전체가 11연으로 된 이 작품은, 한 행으로 된 첫 연과 마지막 연을 뺀 아홉 개의 연은 모두 3행으로 구성됐다. 그리고 이 아홉 개의 연에서 행의 길이는 행이 바뀌면서 차례로 조금씩 늘어난다. 아홉 번이나 거듭 이렇게 순차적으로 행의 길이가 늘어나는 것이 우연이라고 볼 수 없다. 의도적인 이러한 형태는 시 속 화자의 걸어가는 동작과 관련이 있을 듯하다. 이렇게 행의 길이를 늘이는 것을 통해, 앞으로 나아가는 화자의 동작과 이동과정을 효과적으로 시각화할 수 있기 때문이다.

첫 연과 마지막 연이 한 행으로 이루어진 것 또한 매우 의도적이다. 첫 연(첫 행)은 제일 마지막 연과 함께 이 시의 머리와 꼬리로서 시의 주제를 가장 뚜렷하게 제시하고 완결하기 때문이다. 그런 뜻에서 처음과 끝의 한 행은 한 연의 무게와 구실을 충분히 감당한다. 또한 그것은 이 시가 전체적으로 스스로 묻고(1연) 답하는(11연) ‘자문자답’의 구조라는 것을 효과적으로 보여주는 장치이기도 하다.

그런데 위 그림에서 보듯이, 마지막 연은 발표 당시 독립된 연이 아니라 바로 위의 연의 일부(마지막 행)로 인쇄가 됐다. 백기만은 자신이 펴낸 『상화와 고월』(청구출판사, 1951년)에서 이 끝 행을 마지막 연으로 독립시켰는데, 매우 적절하다. 그 까닭은 발표 당시 이 시는 첫 연과 끝 연을 빼고는 모두 세 행으로 구성되고, 각 연 끝 행의 마지막에 마침표를 찍어 시상의 단락을 짓기 때문이다. 따라서 마침표를 찍은 끝 연의 3행 끝에 온 4행은 독립된 연이 조판상의 이유로 덧붙여졌다고, 추정할 수 있다. 다만 백기만이 첫 연을 2행으로, 그리고 다른 연은 모두 4행으로 재구성한 것은 원전을 크게 훼손한 것이다.

이 시의 주제는 머리(1연)와 꼬리 연(11연)에 집약된다. 그것은 ‘들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠’다는 것! 정치와 자연이 둘이 아니라 하나라는 것! 그것은 첫 연에서 스스로 질문했던 것에 대한 답변이기도 하다. 물론 자연의 실상은 그렇지 않다. 식민지 상황이라는 비참한 현실에서도 자연의 이법은 어김이 없어, 겨울이 지나면 봄이 온다. 그것을 시인은 2연에서 10연에 이르기까지, 식민지 체제와 무관한 자연의 현실, 곧 봄의 풍경과 그에 따른 감흥을 서술한다.

그러나 심정적으로는 정치와 자연이 끝내 분리될 수 없다는 데서 통증이 발생한다. 시인은 봄의 풍성한 풍경을 구성하는 봄 햇살, 봄바람, 종달새, 도랑, 나비, 제비, 맨드라미, 들마꽃, ‘살찐 젖가슴 같은 부드러운’ 흙에 ‘봄 신령’이 지피지만, 거기에 균열을 내는 어떤 것을 끝내 떨칠 수 없다. 봄에 도취한 낭만적인 영혼은 ‘짬도 모르고 끝도 없이 닫’지만, 거기에는 답답함과 자조, 우울과 비탄이 함께 하기 때문이다. 따라서 시인의 ‘혼’은 ‘푸른 웃음 푸른 설움이 어우러진 사이’, 곧 도취와 비탄 사이에서 ‘다리를 절며 하루를 걷는다.’

이 시의 어조는 하나로 통일되거나 단순하지 않다. 도취와 영탄, 비탄과 자조가 연에 따라서, 혹은 연의 앞뒤와 안팎으로 걸치거나 겹치기도 하고, 감정의 결과 진폭도 섬세하게 유동하고 있다. 따라서 주제 연이라고 할 수 있는 한 줄로 된, 첫머리와 마지막 연을 어떤 톤tone으로 읽어야 할지 망설이지 않을 수 없다. 첫 연 ‘지금은 남의 땅 ― 빼앗긴 들에도 봄은 오는가?’를 자연과 정치가 하나라는 것을 힘써 드러내는 수사 의문문으로 읽을 것인가. 아니면 자연과 정치의 어긋남을 안타까워하는, 저항이 내재된 비탄의 문장으로 읽을 것인가.

어떻게 읽든, ‘빼앗긴 들’은 한국 시가 보여 준, 일제 통치에 대한 가장 직접적이고 정치적인 저항의 언어이다. 자연마저 정치에 종속된다는 정서의 울림은 당대 정치 현실에 대한 새롭고도 묵직한 깨우침을 일깨운다. 그러나 그것을 가능하게 하는 것은 오히려 이 시의 대부분을 이루는 봄에 대한 생동하는 감각이다. 이렇게 매우 구체적이고 풍부한 세부를 통해 봄의 풍경을 감각적으로 느낄 수 없다면, ‘빼앗긴 들’은 구체성을 잃고 한갓 앙상한 관념이나 선전에 그치고 말았을 것이다.

발표된 지 거의 한 세기가 지난 지금, 이상화는 「빼앗긴 들에도 봄은 오는가」를 통해, 과연 오늘날 이 세상의 모든 사람이 봄을 봄으로 느끼고 향유할 수 있는 정치 경제적 기반 위에서 살고 있는지를 새삼스럽게 되묻고 있지나 않을지,

군말

이상화李相和(1901-1943)는 동인지 『백조(白潮)』 창간호(1922년)에 「말세의 희탄(末世의 欷嘆)」을 발표하면서 창작활동을 시작했다. 동인지 『백조』가 그렇듯이, 이상화의 등장과 활동은 초창기 우리 근대시 전개과정에서 볼 수 있는 인상적인 한 장면이다. 당대 여느 시인과 마찬가지로, 출발기 이상화의 시는 대체로 청년기의 감상과 관념적인 표현이 중심이지만, 이후 ‘구루마꾼’, ‘엿장수’, ‘거러지’와 같은 하층민의 실상을 다룬 『가상(街相)』(1925년)과 같은 작품을 통해 좀 더 현실에 밀착한다.

이상화는 당시 억압의 현실을 ‘두 발을 못 뻗는 이 땅’(「통곡」)으로 표현한다. 이 현실에서 ‘해’와 ‘달’마저도 부정되고, ‘하늘’과 ‘사람’은 서로 ‘배반’(「역천」)한다. 시인은 참혹한 현실에 절망하며 울분을 토로하기도 하고, 현실에 ‘자족’하고 ‘굴종’하는 것을 비판(「폭풍우를 기다리는 마음」, 「극단」)하면서, 때로는 ‘죽음의 충동’에 시달리기도 한다. 그러나 이상화는 ‘죽어서라도 살고는 말련다‘(「독백」), ’발악을 해볼 그때가 왔다‘(「오늘의 노래」)와 같이, 삶에 대한 불굴의 의지를 결코 잃지 않으면서 하층민, 유이민, 농민에 대한 관심을 지속한다. 「빼앗긴 들에도 봄은 오는가」는 그러한 끈질긴 관심의 미학적 결정판이라고 할 수 있다.

이 작품이 실린 『개벽』지는 이 작품으로 인해 곧바로 판매금지 처분을 받고, 발간된 책은 압수를 당했다. 『개벽』은 1920년 천도교의 후원으로 발간했지만, 창간호부터 검열에 걸려 판매금지를 당해 호외 형태로 발행했으나, 이 또한 압류처분을 받자 결국 ‘임시호’의 형태로 창간호를 내게 되었다.

그 후 통권 72호를 내는 동안, 판매금지 34회, 발행정지 처분인 정간 1회, 글의 삭제는 95회나 되었으니, 일제의 가혹한 검열과 탄압이 어떠했는지 짐작하고도 남는다. 「빼앗긴 들에도 봄은 오는가」가 실린 후 두 차례 더 발행됐지만, 결국 『개벽』은 폐간되고 말았다. 폐간 8년 뒤 1934년 속간되었으나 4호를 내고 자진 폐간, 그 후 해방 직후 1946년 다시 속간했으나 9호를 더 내는 데 그쳤다.

■ 손병희 / 이육사문학관장

관련자료

-

다음글작성일 2022.02.08